锂离子电池作为当前主流的电化学储能装置,广泛应用于消费电子、电动汽车等领域。然而,析锂现象会严重影响电池性能与安全性。本文将系统解析析锂的机理、危害及预防措施,为读者提供全面的锂电知识科普。

在锂离子电池中,电极电位是决定化学反应方向的核心参数。以 Li/Li⁺电极为基准(0V),当负极电位高于 0V 时,锂离子嵌入石墨层间(Li⁺ + e⁻ + C₆ → LiC₆);若电位降至 0V 以下,Li⁺会直接还原为金属锂,引发析锂。这一过程可通过能斯特方程解释:当锂离子浓度或沉积位点变化时,实际电位偏离平衡电位,触发锂沉积。热力学分析表明,析锂本质是系统为恢复平衡而发生的自发反应,这一原理在钠离子电池等体系中同样适用。

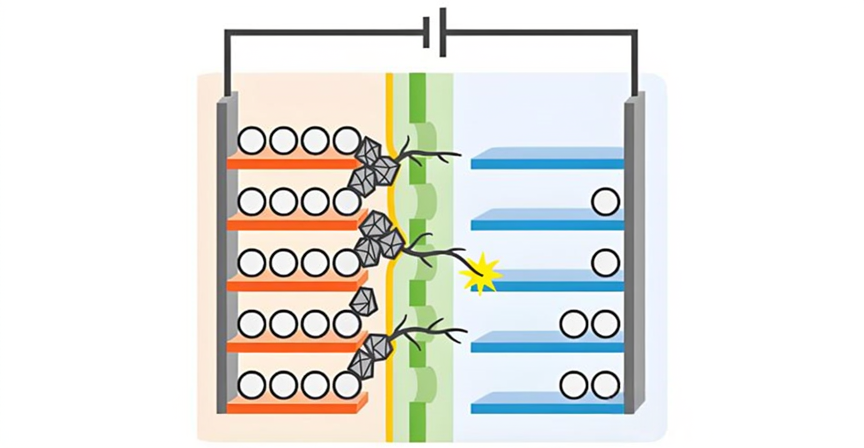

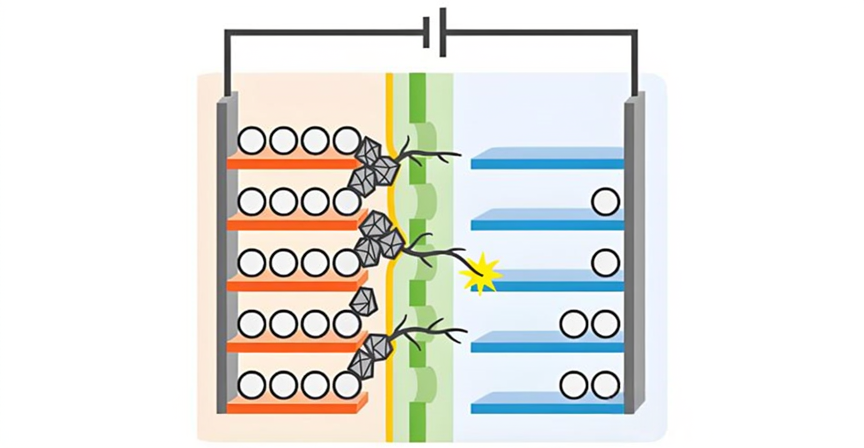

析锂的微观过程分为成核与生长阶段:初期锂在石墨表面缺陷处成核,随后发展为苔藓状或树枝状枝晶。其形貌受电流密度、温度、电解液成分影响 —— 高电流密度易形成针状枝晶,低温下枝晶更纤细。动力学层面,析锂是电荷转移与固相扩散双重限制的结果:充电时石墨嵌锂位点饱和,锂离子在负极表面堆积,电位下降至析锂阈值。此外,SEI 膜质量、温度(低温会降低离子迁移速率)及界面特性均会影响析锂风险。

析锂由多重因素协同引发:

负极余量不足:N/P 比 <1 时,负极无法容纳所有锂离子,导致均匀析锂或 “阴阳面析锂”;

充电策略不当:低温、大倍率或过充电会加剧锂离子堆积,如 - 20℃快充析锂风险比 25℃高 5 倍;

嵌锂路径受阻:隔膜打皱、电芯变形等会导致局部电流集中,形成析锂斑点;

材料异常:负极压实过高、电解液浸润不良或 SEI 膜破损,均会诱发析锂。

析锂形貌包括边缘析锂、局部斑点析锂及均匀析锂,其位置特征可为失效分析提供线索(如正极头部未削薄会导致条状析锂)。

析锂会从多维度损害电池:

容量衰减:金属锂与电解液反应消耗活性物质,50 次循环后容量保持率可降至 75%;

安全风险:锂枝晶刺穿隔膜引发短路,可能导致热失控;

内阻激增:SEI 膜反复破裂再生,电荷转移阻抗显著上升,电池发热加剧;

结构破坏:锂沉积产生的应力导致石墨颗粒破裂,加速性能衰退。

低温析锂更多导致容量损失,高温析锂则易引发热失控,且析锂初期难以通过常规监测识别,潜伏安全隐患。

宁德时代通过自修复 SEI 膜技术降低低温析锂风险,特斯拉 4680 电池采用干法电极减少极化。未来,锂金属负极保护、AI 驱动充电及析锂自修复技术将成为研发重点,需从材料、设计、制造到管理全链条协同,才能实现电池安全与性能的平衡。

析锂问题的解决需要跨领域创新,唯有系统性优化,才能推动锂离子电池在高能量密度、快充场景下的安全应用,为新能源产业发展筑牢基础。