在时光的长河中,有一个古老而神秘的节日,犹如一颗被岁月蒙尘的明珠,等待着我们去重新发现它的璀璨光芒 —— 下元节。

“十月江南天气好,可怜冬景似春华。”农历十月十五,这一天,便是下元节,一年中最后一个月亮节。它承载着中华民族悠久的历史和深厚的文化底蕴,却在快节奏的现代生活中逐渐被人们遗忘。

中国人向来尊崇 “天、地、人” 三元一体,上元、中元、下元三节,分别对应着天、地、水三官的诞辰。上元节的热闹喜庆、中元节的神秘庄重,早已广为人知,而下元节却如同一位被冷落的智者,默默地守望着我们的生活。

下元节的由来,可追溯至久远的过去。《中华风俗志》中记载:“十月望为下元节,俗传水宫解厄之辰,亦有持斋诵经者。”

宋吴自牧的《梦粱录》也提到:“(十月)十五日,水官解厄之日,宫观士庶,设斋建醮,或解厄,或荐亡。”

下元之名,源于道教。道教奉祀天、地、水三神,正月十五、七月十五和十月十五分别是三官的诞辰,这三天也因此被定为上元节、中元节和下元节。十月十五,是 “水官” 大禹的生日。传说这一天,他会降临人间,巡查善恶,倾听人间疾苦,录奏天廷,为人解厄。正如《道德经》所云:“上善若水,水善利万物而不争。” 水官大禹,以其慈悲之心,解人间之厄。道观会设坛供斋蘸神,人们以鲜花素果,虔诚祈愿,在祭祀前沐浴更衣,不饮酒,不吃荤,用一颗诚敬之心,祈求福免灾。

下元节的习俗丰富多彩,充满了温暖与希望。这一天,人们会通过各种方式祈愿纳福。古人相信水官会下凡巡查,于是用竹枝扎船,糊上彩纸放入河中,让彩船载满心声,飘至水官处,求得困厄疏解与人生安详。“此去与师谁共到,一船明月一帆风。” 彩船承载着人们的希望,驶向美好的未来。在福建莆田一带,傍晚时分,各家各户带着斋品来到田头,将香一根根插在田埂上,祭水神,祈求冬日里庄稼能得到滋润,农作物平安过冬。人生总会有不期而遇的温暖和生生不息的希望,在下元节,这种信念更加坚定。

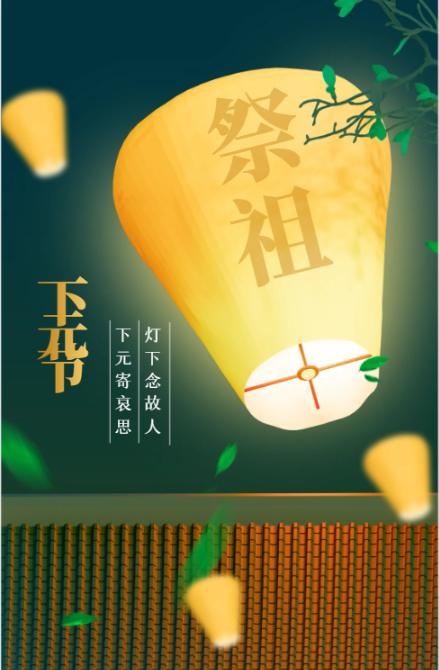

享祭祖先也是下元节的重要习俗。随着时间的推移,下元节演变为多备丰盛菜肴,祭祀祖先亡灵,祈求福禄祯祥的传统节日。信仰祖先、祭祀祖先,是为了向祖先的灵魂表示虔敬,祈求祖先庇佑后代。“谁言寸草心,报得三春晖。” 我们对祖先的感恩之情,在这一节日中得以充分表达。

下元节的饮食也别具特色。在北京,家家户户会做 “豆泥骨朵”,也就是红小豆做的豆沙包子。甘肃一带则蒸麻腐包子,以当地特产麻子制成的麻腐为馅。南方有 “早吃糍粑晚吃鱼” 的民俗,村民们做糍粑赠送亲友,蒸麻腐包子,孩子们在这一天格外高兴,能吃到被称为 “福余” 的果品食品。这些热气蒸腾的食物,在寒冷的冬季给人带来无尽的温暖。

下元节,这个最后一个月亮节,有着特殊的意义。中国人自古就有敬祖的信仰,在月圆之时进行最重大的祭祖活动。人们焚 “金银包” 祭拜先人,折红绿纸为仙衣,折锡箔为银锭,装入白纸糊的袋中,叩拜后焚化,遥寄给逝去的亲人。先人们若收到了 “金银包”,便知道这世上还有人挂念着他们,而被记住的亡灵也不会消逝。我们供奉着先人的牌位和遗像,回忆着有关他们的一切,在这样的日子里,只要彼此想念,就仿佛从未分离。“但愿人长久,千里共婵娟。” 即使阴阳两隔,思念也能跨越时空。

下元节,是怀念,是感恩,是祈福,是希望。它让我们不忘过去,勇敢地直面未来。人的一生会经历三次死亡,传统节日亦是如此。当我们遗忘了下元节,它便真正地消失了。让我们珍惜这个节日,让它在我们的记忆中重新焕发生机。

在这个快节奏的时代,我们需要停下脚步,去感受下元节带给我们的温暖与宁静。让我们一起传承这个古老的节日,让它成为我们心灵的寄托,让我们在怀念中感恩,在祈福中充满希望。下元节,不该被遗忘!